A Alger, où nous étions très francisés, et où notre éducation juive laissait beaucoup à désirer, nous ne disions pas « matsot » qui à l’extrême rigueur était un mot prononcé «messot» par des personnes qui avaient des réminiscences de ce qu’ils avaient appris à «l’Alliance». On ne disait pas non plus «pain azyme» mais tout simplement «la galette» on allait acheter la galette, on trempait la galette et on ne supportait pas la galette.

A Alger, d’après ce dont je me souviens de ma prime enfance, les galettes étaient fabriquées manuellement et la pâte était pincée pour donner la forme traditionnelle qui remontait à la nuit des temps. Je me souviens d’une haggada de Pessah qui avait été imprimée à l’Imprimerie Charras à Alger qui avait été offerte à mon père et où il y avait le croquis d’une galette ayant la forme qu’on lui connaît encore aujourd’hui, toute festonnée ou dentelée….

D’après un témoignage recueilli très récemment, il paraîtrait que les premières galettes rondes seraient apparues non pas à Alger mais à Oran aux prémices du XXème siècle, façonnées par les mains de Yéhouda Léon (1) Gourion. Ce qui m’a fait penser que la Bienfaisante avait dans sa ligne de fabrication une « galette oranaise » ronde et sucrée se distinguant de la galette au vin par l’apport de sucre….

Mr Simon Bitone vers les années d’avant l’indépendance avait commandé une ou deux machines avec des emporte-pièces avec cette forme et les perforations qui vont avec.

L’Indépendance déclarée, l’exil de l’Algérie ayant été conclu, chacun se « replia » où il put. La famille Bitone trouva son port d’attache à Agen : une biscuiterie était à vendre et c’était l’occasion ou jamais.

Mon père fournissait des emballages depuis Alger à la Biscuiterie Bitone débaptisée et devenue Biscuiterie d’Agen. En France, fabriquer des matsot exigeait que des démarches précises soient entamées auprès du département de la cacherout et non seulement des démarches mais il fallut suivre toutes les exigences dictées par la Halakha de manière à fabriquer une galette cashère le mehadrine c’est-à-dire cashère même pour les plus exigeants. Le Grand Rabbin Rahamim Naouri – zatsal – fit le voyage de Paris à Agen afin de prendre contact, voir et inspecter les lieux destinés à la production et transmettre ses instructions.

La durée de fabrication cuisson comprise ne devant pas excéder 18 minutes, il y avait quelques petits problèmes comme ne pas repétrir une pâte qui l’avait déjà été comme par exemple les chutes de pâte et, Mr Bitone accepta toutes les conditions de manière à satisfaire les plus exigeants des consommateurs, pour ce faire, il fut décidé que les tombées de pâte seraient utilisées par la biscuiterie ordinaire et pas pour Pessah. Pour faire encore mieux, Mr Bitone a décidé de consacrer tout un étage à la fabrication des galettes de pâque et les clés seront remises à la rabbanout qui se rendrait sur place dès le mois de novembre pour commencer la fabrication de cette quantité de matsot qu’il faudrait pour satisfaire tous les « pieds-noirs ». Les tombées de pâte étaient donc transférées dans des congélateurs pour être réutilisées ultérieurement.

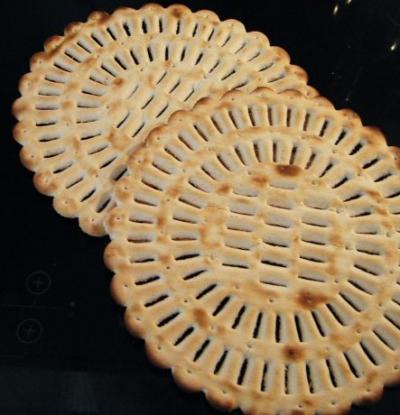

La galette à l’eau ou matsa était fabriquée comme le pain de misère dont il est question dans la haggada à partir d’eau et de farine surveillée et dont il est certain qu’elle n’a pu être en contact avec un soupçon –même d’humidité. Les perforations sont destinées à empêcher la pâte de gonfler.

Pour les galettes sucrées au jus d’orange, les chutes de pâte étaient elles aussi congelées pour servir après Pessah à la confection de divers gâteaux secs pour le courant de l’année dans cette biscuiterie.

Les trois matsot qui devaient servir pour le seder étaient petites et carrées on les appelait « hlishoth » je ne connais pas le sens de ce terme. Chacune de ces galettes comportaient une, deux « dents » ou pas du tout pour désigner la matsa de Cohen, de Lévy ou d’Israël.

Je me souviens que l’on m’avait posé la question de savoir pourquoi les matsot qu’elles soient rondes ou carrées étaient toutes perforées la réponse en est qu’ainsi la chaleur du four pénètre la pâte uniformément et fait cuire la pâte plus rapidement et la pâte ne peut gonfler.

Autre chose de particulier : le harosset d’Alger. Bien qu’en Afrique du Nord il y avait des variétés de dattes magnifiques et mielleuses, nous fabriquions notre harosset avec des figues sèches : en été, nous attachions des figues fraîches avec du fil pour former comme de longues guirlandes que l’on mettait à sécher au soleil et, le moment venu à la veille de Pessah, nous ouvrions ces figues sèches pour en prendre le contenu sans leur peau, qui de toutes façons n’était pas roulée dans la farine, puis, nous ajoutions du vin et un peu de cannelle et de gingembre pour faire une pâte qui figurerait le mortier utilisé en Egypte par nos ancêtres. Et, après le seder, nous nous disputions tous (les enfants) pour étaler un peu de ce délice sur des feuilles de salade…

Caroline Elishéva REBOUH

1 Né en 1886. Nous profiterons de cette parenthèse pour signaler que souvent les Yéhouda avaient pour prénom français Léon pour faire allusion au lion symbole de la tribu de Yéhouda, tout comme Jacob était souvent traduit par Jacques, Moïse par Maurice ou Aharon par Armand, Abraham par Albert etc…

Ashdodcafe.com

Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur notre groupe whatsapp et recevoir notre newsletter hebdomadaire en vous y inscrivant.